ABOUT

蓮生寺について

住職のご挨拶

蓮生寺のホームページにお参りくださりありがとうございます。

当山は約430年の歴史をもつ大阪市内上町台地にある浄土宗寺院です。

多くの方々のご縁を頂きたいという思いから、ホームページを開設することにいたしました。昨今、日本人の宗教ばなれが急速に進んでおり、お寺とお付き合いがないお家の方が増えてきております。いざ仏事をしなければいけない時にどこのお寺に依頼すればいいのか、まず、当寺にご相談ください。

仏事・弔いの方法も現代の事情に合わせて対応していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

合掌

蓮生寺住職 香川孝史

経歴

佛教大学文学部仏教学科卒業

佛教大学文学研究科修士課程浄土学修了

天王寺区仏教会理事

浄土宗大阪教区教化団理事・分団長

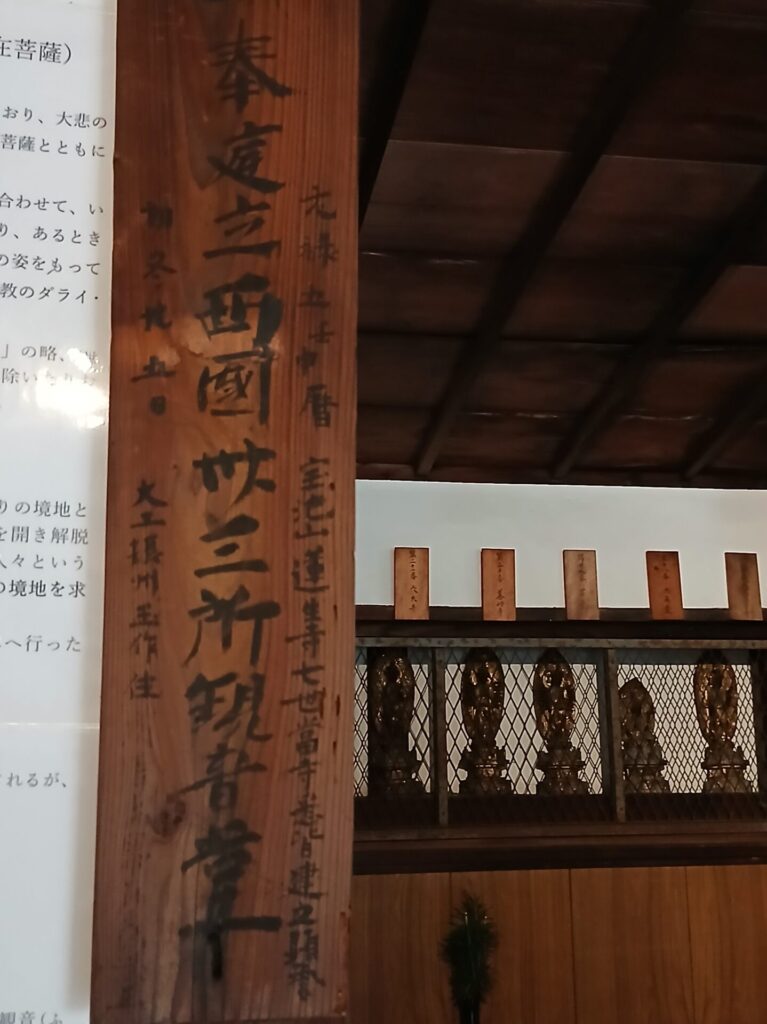

蓮生寺釈迦堂

元禄五年(1692)創建

観音堂として建立され、西国三十三所観音菩薩を奉祀されました。

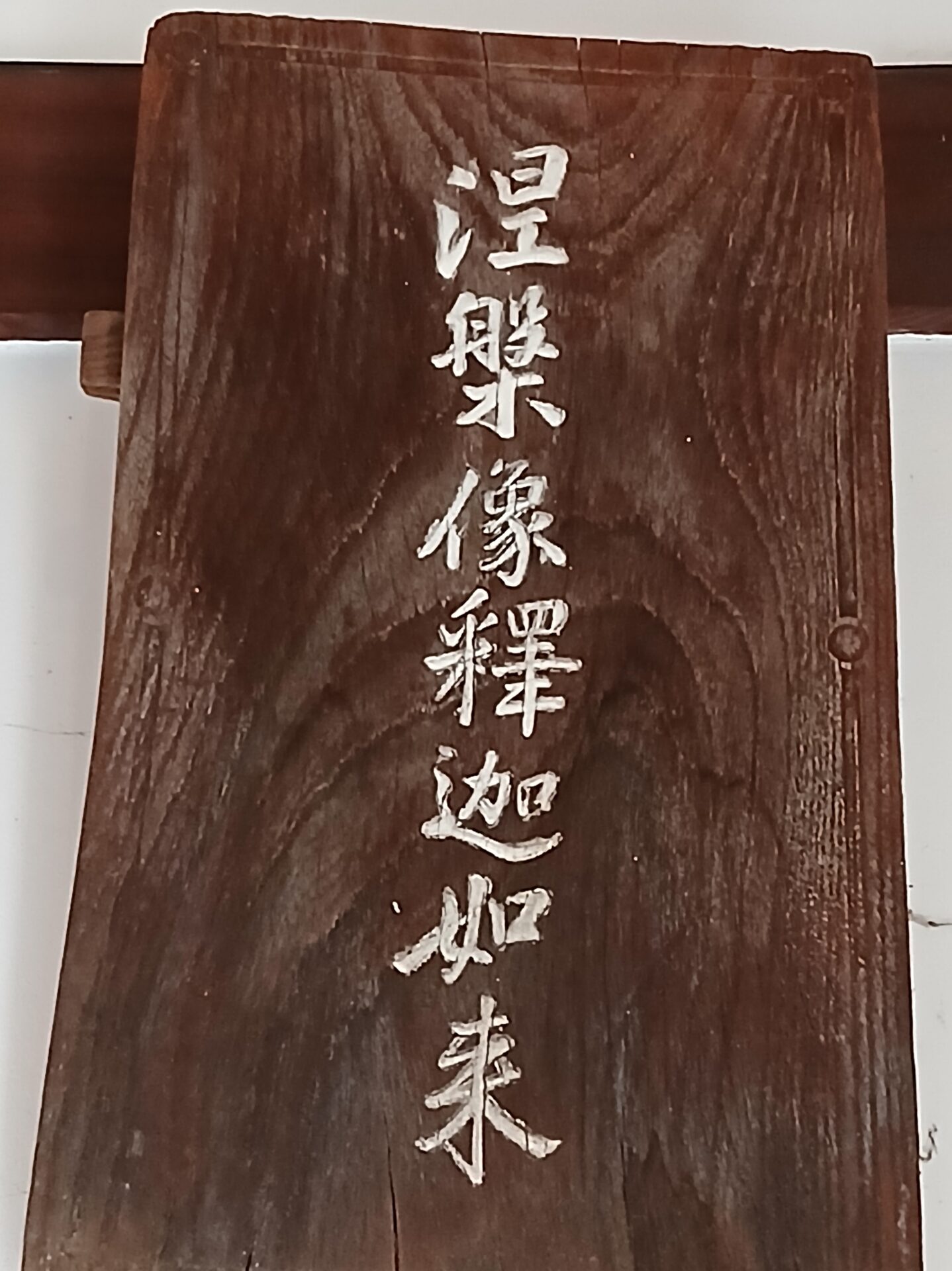

釈迦涅槃像

釈尊入滅の姿の仏像です。頭は北、お顔は西、頭北面西(北枕)で寝ておられます。

現在、大阪の繁華街であるミナミの千日前は江戸時代、刑場と墓地でした。正斎という念仏行者が千日前の墓所でこの像を安置し、千日の間念仏行を修したところ、民が集まり、市が出来て、「千日前」の地名の由来になりました。明治維新で千日前は再開発されることになり、刑場は廃止、墓地は阿倍野に移転されました。縁あって明治初期に当寺に迎えられ、安置されております。檀家様のみならず、地域の皆様にも信仰され、最近は外国人観光客の参拝者も増えております。

歴史

寶池山蔡華院。通称「ねしゃか寺」。寺伝によると、天正20年(1592)10月14日天譽獨朗により創建された。

この辺りは上町台地に位置し、大阪では景勝の場所であった。

大坂冬の陣と夏の陣で兵火にあい、堂宇・什物は消失したものの、延宝年間(1673-1681)五世寂譽道入が復興。さらに正徳四年(1714)大風により大破した堂宇を、享保年間(1716-1736)に十世鸞譽廓天が復興した。

昭和20年(1945)大阪大空襲で釈迦堂と山門を残して焼失したが、昭和59年(1984)三十三世源譽孝雄が再興し現在に至る。鎌倉末期作の弥陀三尊を本尊とし、寺宝・釈迦牟尼如来涅槃像が有名である。

西国三十三所巡礼とは

日本最古の観音巡礼

養老2年(718)、大和長谷寺の開山徳道上人は病にかかって仮死状態になった際、冥土で閻魔大王と出会います。閻魔大王は世の中の悩み苦しむ人々を救うために、三十三の観音霊場を開き、観音菩薩の慈悲の心に触れる巡礼を勧めなさいと、起請文と三十三の宝印を授けました。現世に戻った徳道上人は閻魔大王より選ばれた三十三の観音霊場の礎を築かれましたが、当時の人々には受け入れられず、三十三の宝印を中山寺に納められました。

それから270年後、途絶えていた観音巡礼が花山法皇によって再興されます。花山法皇は先帝円融天皇より帝位を譲られ、第65代花山天皇となられますが、わずか2年で皇位を退き、19歳の若さで法皇となられました。比叡山で修行をした後、那智山で修行。観音霊場を巡拝され、西国三十三所観音巡礼を再興されました。

西国三十三箇所の総距離は1,000kmに及び、和歌山、大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、岐阜と2府5県にまたがります。また、中世日本の首都であり文化の中心であった京都に三十三所のうち三分の一が集中していることから、憧れの巡礼路として、その人気は全国に広がりました。やがて遠方より巡礼が困難な人々のために各地に写し霊場が創設されます。西国三十三所とあわせて日本百観音霊場に数えられる坂東三十三所(関東1都6県)、秩父三十三所はその代表的な巡礼路です。西国三十三所の「西国」は当時憧れであった最古の巡礼路が坂東から見て西にあったことからきています。

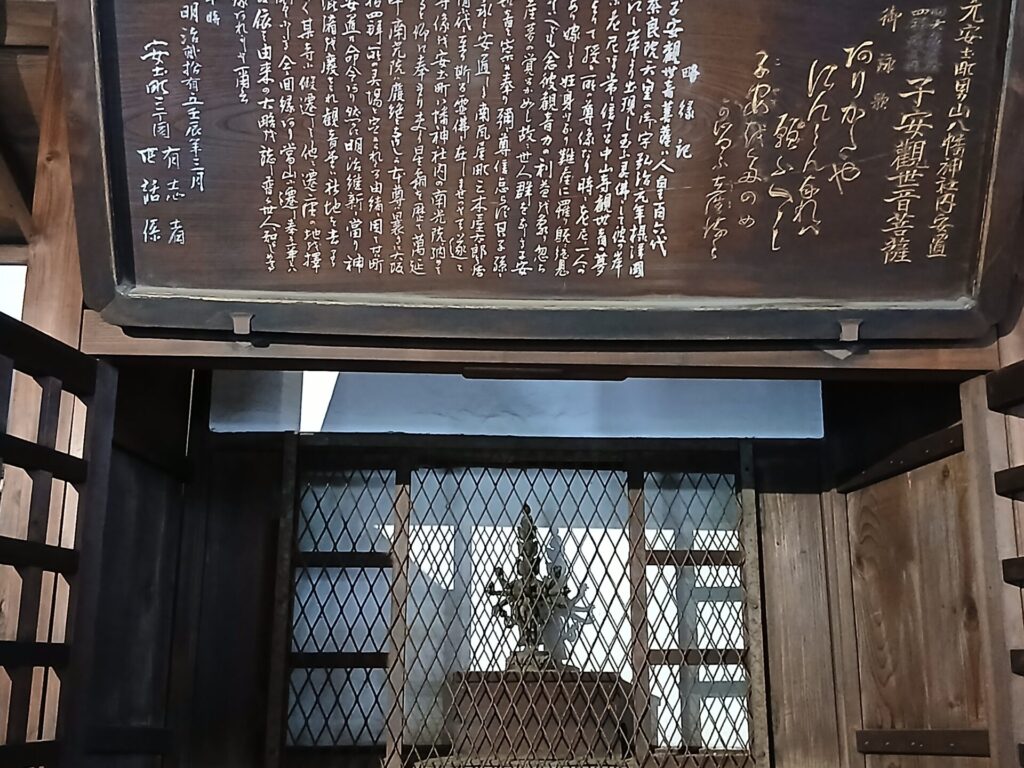

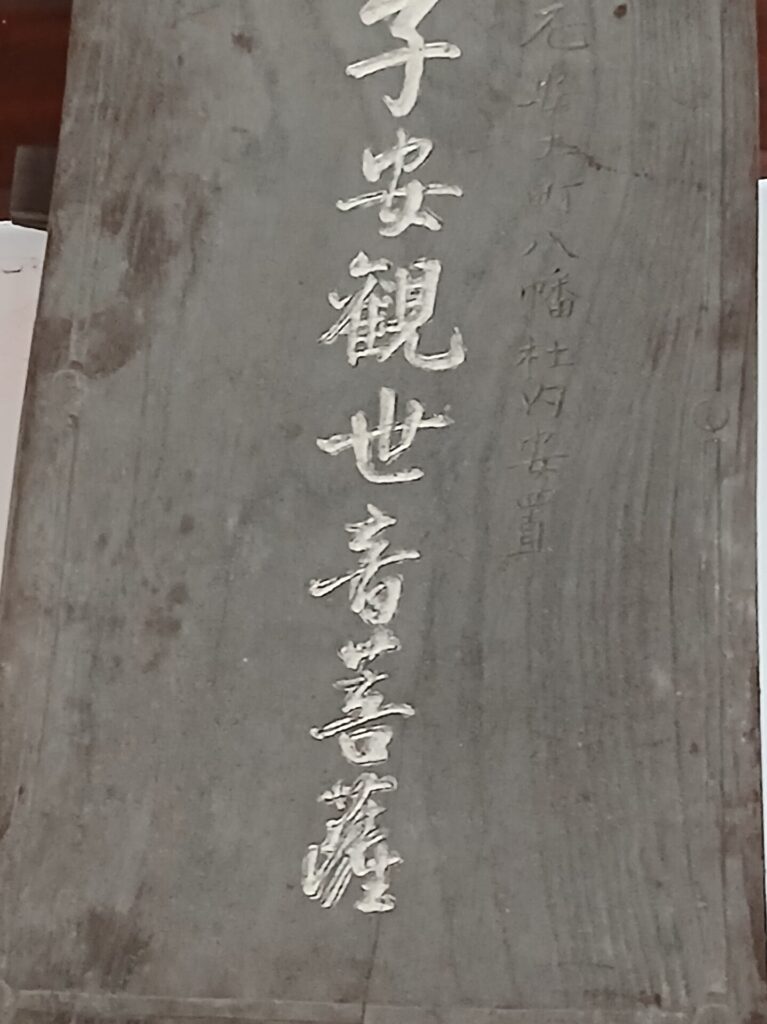

子安観音

(こやすかんのん)

安土桃山時代、後奈良天皇(1526~1557)の時代に、大江岸(天満橋と天神橋の間、八軒家付近)から出現したと伝えられ、ある母親が娘の難産で必死になって中山観音(兵庫県宝塚市 中山寺)を念じていたところ、この子安観音を拝むようにお告げがあり、参拝すると丈夫な孫が産まれたという。それから安産の守護佛として広く信仰されたと云われる。

蓮生寺のプロフィール

| 寺院名 | 浄土宗 蓮生寺 |

| 宗派 | 浄土宗 |

| 山号 | 寶池山 |

| 院号 | 蔡華院 |

| 寺号 | 蓮生寺 |

| 開基 | 1592年(天正20年)天譽獨朗によって開山 |

| 現住職 | 快譽孝史(第三十四世) |

| 住所 | 〒543-0017 大阪府大阪市天王寺区城南寺町5-16 |

| 電話番号 | 06-6761-0710 |

お問い合わせはこちら

〒543-0017 大阪府大阪市天王寺区城南寺町5-16